“Relâche and the Music Hall”, Francis Picabia, Our Heads are Round so Our Toughts Can Change Direction, Kunsthaus, Zurich, June, 3-25 September 25, 2016 ; MoMA, New York, November, 20-March 19, 2017.

Relâche, by Francis Picabia and Erik Satie, was the twenty-fourth and last Ballet Suédois performed by Rolf de Maré’s avant-garde company. This innovative two-act ballet with its accompanying film, Entr’acte, was performed twelve times in December 1924 at the théâtre des Champs-Elysées in Paris. (1) Choreographer Jean Börlin also served as first dancer, alongside Edith Von Bonsdorff and Kaj Smith as the main performers. Picabia’s humor and his desire to disconcert the audience were apparent right off the bat in the choice of title: in French, the word relâche is ambiguous, describing both an interval of respite from work or an otherwise tedious task as well as the temporary suspension of performances at a theater. The show’s title must have seemed particularly apt on November 27, 1924. As attendees arrived that night for the full dress rehearsal, they couldn’t deny it: the theater doors were closed. Relâche really was having a day off! Was Börlin truly indisposed (as was the excuse given), or was the whole thing a big publicity stunt? When at last the curtain went up a week later, the suspicion that the artists were having a laugh at everyone else’s expense was rekindled from the outset by the ballet’s filmic prologue, which showed Picabia and Satie leaping around in slow motion while loading a cannon pointed directly at the audience. The confusion engendered by this cinematic romp reached its peak at intermission, when, after the fairly slow, extremely pared-down ballet of the first act, the lights went out and the rest of the film was shown. Adapted and directed by René Clair from a screenplay by Picabia, the zany, approximately twenty-minute film is known for its chess match between Marcel Duchamp and Man Ray that is swept away by a gush of water, a hearse pulled by a camel, and its dizzying high-speed chase in Luna Park!

The staging of the ballet itself offered countless other inventions intended to stoke confusion: Von Bonsdorff and nine male dancers, including Smith, each dressed in elegant evening attire and more or less indistinguishable from the crowd, moved from the audience to the stage, bothering everyone; they paraded around, undressing and dressing in turn. A dazzling—quite literally—stage set in the first act, designed by Picabia, would be replaced by an almost insulting one in the second. The clever Satie, who had wanted to work with the Dadaist, composed what one critic described as “amusing, pornographic” music, stuffed with bawdy allusions for the entrance of the men while sentimental airs accompanied the female dancer. (2)

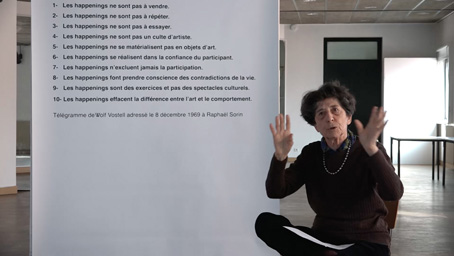

In fact, it was one provocation after another throughout the show, its choreography a mix of banal actions, Icarian games, and pantomimes. In the first act, Von Bonsdorff and a fireman busy themselves smoking and observing the set when Börlin suddenly appears in a wheelchair, in a model that had frequently been used by soldiers injured during World War I. Von Bonsdorff stops him and lifts the sides of her cape to reveal a dazzling evening gown, whereby the young master of the Ballets Suédois miraculously regains the use of his legs and, as the score indicates, leads his partner in a wild “revolving door dance.” Soon Von Bonsdorff is parading amid a group of sporty, elegant boys who pair off for some middlingly accomplished acrobatics in an attempt to call attention to themselves. Smith, the second dancer, breaks away and engages in a somewhat ridiculous joust to seduce the young lady. She undresses a little more and triumphantly stamps about on the men’s arched backs, a feat that seems impossible come the second act, when she appears on a stretcher carried by two nurses. Now it’s the men’s turn to get undressed, stripping down to reveal fitted white bodysuits decorated with little round mirrors like clowns or acrobats. The other movements are simple: walking, sitting, looking at the scenery, filling a wheelbarrow with clothing. All the while, the fireman in the spotlight continues to pour water from one bucket to another. Demonstrative like the pantomimes of silent burlesque movies, these deictic acts required no virtuosity. They were not spectacular. Relâche questioned the conventions of classical dance and performers’ physical prowess, forty years before the Judson Dance Theater and Anna Halprin’s Parades and Changes (1965), which was censored in the United States because the performers undressed and dressed onstage. Well before John Cage, Robert Rauschenberg, and Merce Cunningham at Black Mountain College, Picabia and Satie anticipated the “happening,” while simultaneously mocking pompous art and theatrical conventions.

A DISCONCERTING SHOW WAY AHEAD OF ITS TIME

Much ink was spilled over Relâche, perhaps as much as, if not more than, Stravinsky’s Rite of Spring, performed by the Ballet Russes at the théâtre des Champs-Elysées more than a decade prior. With the goal of creating buzz, de Maré and theater director Jacques Hébertot devised a modern-day press campaign, but with one or two exceptions, support was rare, and mockery spread like wildfire through the newspapers and magazines. The acerbic attacks resembled those that had greeted the Dadaist events organized by Picabia and Tristan Tzara in Paris four years earlier: once again, critics saw nothing but schoolboy japes they deemed unoriginal and quite vulgar. To Robert Dezarnaux of the newspaper La Liberté, the Bal des Quat’z’Arts, the costume ball held by students at the École des Beaux-Arts, “showed a hundred times more ingenuity, imagination, and comedy.” (3) In Comœdia, the famous critic André Levinson mocked what he termed “backward theater,” poorly organized and not “burlesque” enough. (4) Perhaps the most piercing attacks came from composer Georges Auric, who compared Satie’s music to a “laborious void” and “simpleton’s rhapsody,” while Georges Pioch in Partisans derided what he likened to the “endless overkill of a doddery old man beside himself with glee.” (5)

It seemed perhaps such critics had missed Picabia’s own framing of the ballet, published a week before the opening, in which he stated: “To me, the title Relâche expresses a break from all the pretentious absurdities of the current theater, not including the music hall, which is the only place that still has some life in it.” (6) Given the critical assault that would follow, it is obvious Picabia’s intentions were misunderstood. Jean Gandrey-Rety proclaimed that Relâche “trots out, one by one, all the clichés of the basest music hall,” while a reviewer in Bonsoir struck no less hard, concluding: “We are being shown a music hall number, often inferior to what we have already seen at the Casino de Paris and the Folies Bergère.” (7) Picabia’s retort to his detractors was fairly restrained: he penned but a single, mocking article, “Another Mortal Sin,” in which he refuted the accusation that he had invented an “empty,” “idiotic,” “vain” spectacle, maintaining instead that Relâche was aimed at “people who are sensitive to mute transparency, to the imponderable expression of our age.” (8)

GIRLS, GIRLS, GIRLS!

A trend imported from England and the United States, music hall revues boomed in France during the interwar years, and at the time Relâche premiered, these spectacular entertainments enjoyed an impressive aura. In an age of quick pleasures and easy distractions, it was not uncommon to prefer the exoticism and fast pace of a wild “blockbuster” revue to the boring melodramas of classical theater. Many publications offered readers a column devoted to such entertainments, and reviewers enthused over the shows’ technical innovations, the increasingly fast cadence modeled on the pacing of film, and especially the troupes of English or American “girls,” who not only danced but performed such feats as boxing, fencing, and trapeze acrobatics. The revues of the Casino de Paris, Moulin Rouge, and the Folies Bergère were much admired for “the splendor of their sets, the lights, the charm of the dances and the graceful women.” (9) Even in avant-garde publications edited by Hébertot for de Maré, writers (a bit titillated) sang the praises of these battalions of girls dancing in rhythm, an indication of the extent to which the blockbuster revues had replaced the humorous sketches of Belle Époque cabarets, bringing with them a new, idealized image of the modern woman, thin and sporty. With their almost identical bodies and synchronized movements, the dancers were nothing but cogs in the choreographic machine. Certain critics questioned this evolution in show business, such as Gustave Fréjaville and, among the first, Fernand Léger. In a 1924 lecture, Léger decried the vulgarity of “the quest for constant novelty” of the “super revues,” most likely an allusion to the Folies Bergère and its troupe of unclothed women, who were also targeted by Comte Étienne de Beaumont in Picasso and Satie’s ballet Mercure (Mercury), which had debuted earlier that same year. (10)

Indeed, Paul Derval, the owner of the Folies, imported England’s popular Tiller Girls and set about to spearhead a new aesthetic: in 1923, the revue En pleine folie (Gone Wild) multiplied the number of alluring nudes and exotic acts, from the “Land of the Golden Lotus” to the “Frivolities of the Second Empire.” In 1924, Cœurs en folie (Hearts Gone Wild) drew the audience into an even more frenetic, erotic dash that ranged from eighteenth-century Venice and France under the Directoire to Andalusia and the Egypt of the pharaohs. Sponsored by a luxury jewelry brand, the “Parade of Fine Jewels” finale (fig. 1) combined dance numbers and acrobatics performed at breakneck speed.Picabia himself may have commented favorably on the vitality of the music hall in comparison to what he saw as the moribund offerings of contemporary theater, but in fact, his stance toward the music hall was ambiguous. He liked stars such as Jeanne Bloch, Louise Balthy, and Mistinguett, each of whom, like Satie, had started their careers in Montmartre’s café-concerts of the late nineteenth century, but he did not seem to enjoy the unbridled pace of the new revues, with their stereotyped “boys” and “girls” who would make their way through anywhere of up to fifty scenes. Without doubt that is why Relâche presents only two scenes, with the costume change in full view!

THE IRONY OF RELÂCHE (REST) IN THE AGE OF ENTERTAINMENT

By showcasing a ridiculous—or even burlesque—troupe of tightrope-walking men, Picabia was perhaps making fun of the “Champs-Elysées boys,” those young movie actors who gravitated toward the patron of the Ballets Suédois. (11) But given the men’s orbit around Von Bonsdorff as the female lead, it is more likely that he was referencing Mistinguett and her Casino boys. Born Jeanne Bourgeois in 1875 (four years before Picabia), the wildly popular performer still personified, in 1924, the male fantasy of the free woman, the “natural” woman, the little woman of Paris always up for a tryst. Picabia liked the cheekiness of la Miss, whose portrait he painted sometime around 1909. At the Casino de Paris, at the age of forty-nine, she triumphed in Bonjour, Paris!, a revue in two acts and no fewer than forty-five scenes.

With their male dancers swirling like acrobatic puppets around a dazzling woman (who is not a garçonne) and their highly sexual musical allusions, Picabia and Satie ironized the music hall’s grandiose spectacles. By holding up a mirror to the elegant audience at the théâtre des Champs Élysées, Relâche criticized show business and celebrity worship in a society increasingly dominated by spectacle and entertainment. Far from the cheap exoticism that required a change of scenery every two or three minutes, Relâche was devised as a simple shift from day (with a brightly lit set in the first act) to night (with glowing signs in the second), its script and musical composition almost symmetrical from one act to the next. (12)

ART DECO PORTICO AND BLINDING MIRRORS

In the newspaper Le Temps, a highly irritated Paul Souday advised the public to arrive at Relâche armed with blue glasses to avoid being blinded. (13) Picabia himself issued a similar warning in the magazines 391 and Le Mouvement accéléré: “Above all, don’t forget dark glasses and something to plug your ears.” (14) With the help of Paz & Silva, the famous lighting company that had helped transform Paris into the city of lights between the two world wars, Picabia was able to install a sumptuous set for the first act, a sort of Art Deco portico consisting of hundreds of reflectors. Years later, Rosalind Krauss would describe the setup as an act of “terrorism,” arguing: “Relâche strikes out at the audience directly—absorbing it, focusing on it—by lighting it. So the audience is blinded even while it is illuminated.” (15) Of course, but the lighting was, in fact, indirect and variable; the spectators were not always subjected to the same harsh glare, as suggested by Albert Flament’s description of the lighting scheme as “brilliant or golden,” even as it seems the fluctuations were erratic, with André Levinson noting that the “lighting changes do not take the actors on stage into consideration.” (16)

Such variation in lighting played an equally significant role in the second act: as the men’s white bodysuits were lit by projectors, Souday adds that “one is even more blinded . . . by mirrors that direct rays at the spectator, which are unbearable to the naked eye.” (17) This time, the audience’s visual discomfort was no longer due to the “portico” of light but the movements of the performers themselves, with Börlin in particular standing out from the group in his “sequined bodysuit.” (18) As for the scenery, it consisted of threatening inscriptions, such as “Do you like the ballets at the Opéra better? Poor wretches,” and, “If you don’t like this, you are free to get lost,” written in fiery letters on a black backdrop, recalling illuminated advertisements in the Paris night.

INTERACTIONS BETWEEN THE STAGE AND THE AUDIENCE

To fans of flashy novelties, scenery, and razzmatazz costumes, Picabia gives an eyeful in Relâche, pushing to the point of blinding paroxysm the desire to see and be seen. He drives representation to a state of crisis and forces the disconcerted audience to distance itself from the theatrical fiction. The skeptic finds this amusing, while those who still want to be caught up in the illusion react with jeers and shouts. By breaking down the fourth wall, Picabia leads the audience to reflect on their status as spectators. At the outset of the ballet, Von Bonsdorff, seated in the orchestra, borrows a riser to get up on stage; the men leave their seats in the audience to join her, abandoning the overcoats they will retrieve in the second act. During the denouement, Von Bonsdorff, who waves a handkerchief in a gesture of farewell, gives her wedding headdress to Smith, who puts it on the head of a female spectator. The théâtre des Champs-Élysées was no stranger to pushing the boundaries of convention, having presented, in addition to The Rite of Spring, Luigi Pirandello’s Six Characters in Search of an Author and Moscow’s Kamerny Theater, but such liberties had likely never been taken there before, a fact of which Picabia was doubtless aware when he wrote: “The spectators are the actors’ actors, the dancers are the spectators’ spectators; they dance on the face of the platinum, gold, silver, copper, and steel watches that vulgar foreigners and vicars wear as decoration.” (19) To heighten the mirroring effect, it was essential that the costumes not be exotic: designed by the renowned fashion designer Jacques Doucet, Von Bonsdorff’s dress and cape, as well as the men’s tailcoats, bowties, and top hats, echoed the clothing of the chic and modern public at the théâtre des Champs-Élysées.

TARGETS

Mere months before the opening in Paris of the Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes (International Exposition of Modern Industrial and Decorative Arts) and the emblazonment of the Eiffel Tower with an eighty-story advertisement for automaker Citroën, Picabia and Satie were mocking the emphatic ostentatiousness of their era. They offered no grand final parade with thumping vigor, no scene of apotheosis. Instead, in the original script, Picabia had simply imagined a “little woman who dances and sings a song”! Information on how the performance itself actually came to an end is scant, but it seems that after the curtain fell, there appeared “a dancer made up as a rat” who twirled around twice as if in a nursery rhyme and exited the stage—a charge, perhaps, against the “classical dance” performed by the “little rats” at the Opéra (“Do you like the ballets at the Opéra better?”). (20)

Such visual gags and pantomimes, as well as Satie’s allusive sound collages, can be seen as appropriations from the café-concerts of the 1890s. For the composer, it was a return to the cabarets of his youth, when he wrote popular songs for the satirist Vincent Hyspa and the waltz “Je te veux” (“I Want You”) for the famous soprano Paulette Darty. (21) Satie, who found Picabia to be “a wonderful, healthy, and true collaborator,” was encouraged by the latter to fulfill one of his dearest wishes: inserting true silences into a ballet score. (22) As his notations clearly state, in the first act Von Bonsdorff performs a “dance without music”: the choreography no longer determines the composition, and in return, the music no longer dictates the dance.

IMPERFECTIONS OF THE HUMAN MACHINE

Always game for some self-promotion, Picabia embellished his articles on Relâche with mechanical portraits of Börlin and de Maré. It was a nod to Dada painting as well as to the portraits inspired by manufactured objects that had been published earlier in the magazine 291 in New York. Following the introduction of readymade objects on stage (a wheelchair, stretcher, wheelbarrow, automobile, and buckets, not to mention hundreds of electric lightbulbs and perhaps even a revolving door), the danced actions and pantomimes of Relâche seemed as grating as the designations that accompany Picabia’s mechanical portraits of 1915: “Here, this is Stieglitz” (a photographic chamber with a broken bellows) or “Here is Haviland” (a lamp without a plug). For Relâche, one could say: “Here is the Woman who shines like an electric stage set,” “Here is the revolving door dance,” “Here is Picabia in his broken-down Citroën” (the artist emerged to greet the public in a five horsepower that had to be pushed onstage). (23) The off-kilter effects and symbolic rupture induced by this reification—or rather, we should say, the combination of men-women-objects—are fairly complex and bespeak a mix of attraction and repulsion toward the transformation of the world and of human relationships.

In the first act, the willful desynchronization of the dancing, music, and light projections leads to a sense of failure or impotence, like Picabia’s mechanical works whose gears do not engage, are not connected, and cannot function. The erotic machine runs in neutral, exerting itself in vain, like Börlin, a sort of Fantômas ridiculously covered with white polka dots (fig. 3). (24) Relâche’s game of bachelors and Woman may recall the fantasmatic functioning of Duchamp’s The Large Glass, which some historians have related to the ballet script. That is not surprising, at least for those who consider history in terms of a community of minds rather than a linear chain of influence and priority. From the first mechanical paintings of the 1910s to the cover of New York Dada in April 1921 and the 1926 film Anémic cinéma, the works attest to it: Duchamp and Man Ray were, like Picabia, sensitive to the “imponderable expression” of their time. The three artists shared an interest in popular culture as much as in the so-called learned arts. For them, industrial objects, advertising slogans, and spoonerisms, not to mention music halls, fairs, and amusement parks, were fertile grounds for ideas and forms borrowed from “real life,” which offered an excellent counterpoint to the quarrels in the intellectual reviews.

(1) According to posters from the théâtre des Champs-Élysées, a thirteenth performance took place on New Year’s Eve, with Relâche performed along with the revue Cinésketch.

(2) Wieland Mayr, “Entretien avec Erik Satie,” Journal littéraire 24 (October 4, 1924): 242.

(3) Robert Dezarnaux, untitled review, La Liberté, December 6, 1924: 2.

(4) André Levinson, “Le spectacle,” Comœdia, December 6, 1924: 2.

(5) Georges Auric, “Relâche, les ballets suédois,” Les Nouvelles littéraires, December 13, 1924: n.p. Georges Pioch, “Les Ballets suédois (Théâtre des Champs-Élysées),” Partisans, January 1925: 10.

(6) Francis Picabia, “À propos de Relâche, ballet instantanéiste, interview de M. F. Picabia par Rolf de Maré,” Comœdia, November 27, 1924: 4. See also Francis Picabia, Écrits critiques, ed. Carole Boulbès (Paris: Mémoire du Livre, 2005), 536–37.

(7) Jean Gandrey-Rety, “Relâche,” Comœdia, December 6, 1924: 2. R. de Givrey, “Relâche,” Bonsoir, December 7, 1924: 4.

(8) Francis Picabia, “Encore un péché mortel,” Paris-Journal, December 19, 1924: 1. See also Picabia, Écrits critiques, 546–48.

(9) Max Dorian, “Une enquête sur le Music-Hall,” Paris Music-Hall 63 (November 1923): 4.

(10) Fernand Léger, “Le Spectacle. Lumière. Couleur. Image mobile. Objet-Spectacle,” Bulletin de L’Effort Moderne 7 (July 1924): 4. See also Fernand Léger, Fonctions de la peinture (Paris: Denoël Gonthier, 1965), 144. For more on Mercure, see Steve Moore Whiting, Satie the Bohemian: From Cabaret to Concert Hall [1999] (New York: Oxford University Press, 2002), 523.

(11) De Maré and Hébertot had excellent relationships with American film stars such as Gloria Swanson, Rudolph Valentino, and Douglas Fairbanks Jr., a fact that no doubt attracted these aspiring actors. See Erik Naslund, Rolf de Maré, fondateur des Ballets suédois, collectionneur d’art, créateur de musée (Arles: Actes Sud, 2009), 240.

(12) On this topic, see Robert Orledge, Satie the Composer (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1990), 179–84.

(13) Paul Souday, “Les Ballets suédois,” Le Temps, December 5, 1924: 1.

(14) Picabia’s admonishment appeared in an advertisement for the ballet. See, for example, the back cover of 391 19 (October 1924).

(15) Rosalind Krauss, Passages in Modern Sculpture (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1981), 212.

(16) Albert Flament, “La quinzaine, tableaux de Paris,” La Revue de Paris, January 1, 1925: 196. Levinson, “Le spectacle,” 2.

(17) Souday, “Les Ballets suédois,” 1.

(18) Levinson, “Le spectacle,” 2.

(19) Francis Picabia, “Les Ballets Suédois,” Montparnasse 37 (December 1, 1924): n.p. See also Picabia, Écrits critiques, 545.

(20) Unsigned article, “Théâtre des Champs-Élysées, première représentation de Relâche,” Paris-Times, December 6, 1924. Young students at the Paris Opéra’s dance school are still referred to as “little rats” today.

(21) For more on Satie’s early career, see Whiting, Satie the Bohemian.

(22) Erik Satie to Madame Guérin, September 29, 1924, reprinted in Satie, Correspondance presque complète, compiled and introduced by Ornella Volta (Fayard: IMEC, 2000), 633–34.

(23) No documentation confirms there was a revolving door on stage. As for the little five-horsepower Citroën, it had just been displayed at the Paris auto show.

(24) Embodying the evil genius of crime, Fantômas first appeared in a series of popular detective novels published by Pierre Souvestre and Marcel Allain beginning in 1911, and the character was soon adapted to the cinema by Louis Feuillade, in 1913. This serial film, the forerunner of the series format, was widely appreciated by Dadaist and Surrealist artists and writers.

« Relâche et le music-hall », Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction, Kunsthaus, Zurich, 3 juin-25 septembre 2016 - MoMA, New York, 20 novembre-19 mars 2017.

Relâche est le titre du vingt-quatrième et dernier Ballet suédois produit par la compagnie de Rolf de Maré. Très original, ce ballet-cinéma en deux actes de Francis Picabia et Erik Satie est présenté douze fois sur la scène du théâtre des Champs-Elysées à Paris, en décembre 1924 (1). Jean Börlin (chorégraphe et premier danseur), Edith Von Bonsdorff et Kaj Smith sont les principaux interprètes. L’humour de Picabia et son désir de déconcerter le public apparaissent dès le choix du titre : en français, le mot « relâche » est ambigu, il qualifie à la fois l’interruption d’un travail, d’un exercice ; un intervalle dans un état pénible, douloureux ; la suspension momentanée des représentations d’un théâtre. Or, le 27 novembre 1924, soir de la générale, les spectateurs doivent se rendre à l'évidence : les portes du théâtre sont closes. Relâche fait vraiment relâche ! On prétexte une indisposition du danseur Jean Börlin, mais évidemment le coup de publicité est énorme. Une semaine plus tard, quand le rideau se lève enfin, l’impression que l’on se moque du monde est ravivée par le prologue cinématographique qui ouvre le ballet. On y voit les deux auteurs, Picabia et Satie, faire des bonds au ralenti, tout en armant un canon dirigé vers les spectateurs. Après le premier acte d'un ballet assez lent et extrêmement dépouillé, la confusion est portée à son comble lorsque les lumières s'éteignent à l’entracte pour la projection du film… Entr’acte d’après un scénario de Picabia. Adapté et réalisé par René Clair, ce court-métrage loufoque d’un peu plus de vingt minutes est connu pour la partie d’échecs entre Marcel Duchamp et Man Ray balayée par un jet d’eau, le corbillard tiré par un dromadaire et la vertigineuse course poursuite à Luna Park !

Mais la scénographie de Relâche présente bien d’autres inventions destinées à entretenir la confusion : une danseuse et neuf danseurs arborent, comme les spectateurs, d’élégantes tenues de soirée et passent de la salle à la scène en dérangeant tout le monde, ils paradent, se déshabillent et se rhabillent à tour de rôle. Picabia signe un décor flamboyant au premier acte et quasi-injurieux au deuxième. Le malicieux Erik Satie a sollicité le dadaïste, qui l’encourage à composer une musique « amusante, pornographique (2) », truffée d’allusions aux refrains paillards lors de l’entrée des hommes, tandis que les airs sentimentaux accompagnent la danseuse.

En fait, les provocations se succèdent tout au long du spectacle et la chorégraphie est un mélange d’actions banales, de jeux icariens et de pantomimes. Au premier acte, la danseuse et le pompier de service sont très occupés à fumer en observant les décors, lorsque Jean Börlin surgit au volant d’un fauteuil roulant, un modèle fréquemment utilisé par les blessés après la Première Guerre mondiale. Edith Von Bonsdorff l’arrête et soulève les pans de sa cape pour dévoiler sa robe de soirée étincelante… Miracle ! À cette vision, le jeune maître des Ballets suédois retrouve l’usage de ses jambes, et entraîne sa partenaire dans une folle « danse de la porte tournante ». Mais voilà qu’Edith parade au cœur d’un groupe de boys sportifs et très élégants, qui forment des duos assez peu acrobatiques dans l’espoir de se distinguer. Kaj Smith, deuxième danseur, se détache, et entre dans une joute un peu ridicule pour séduire la jeune femme. Elle se déshabille un peu plus, et, triomphante, piétine leurs dos courbés. Au deuxième acte, Edith revient sur une civière portée par deux infirmières, et c’est au tour des hommes de se dévêtir. À l’instar de clowns ou d’acrobates, ils exhibent leurs maillots blancs moulants ornés de petits miroirs ronds, tandis que, sous les feux de la rampe, le pompier s’obstine à transvaser l’eau d’un seau dans un autre seau…

Les autres mouvements sont simples : marcher, s’asseoir, regarder le décor, remplir une brouette de vêtements. Démonstratives comme des pantomimes de films muets, ces actions déictiques ne demandent aucune virtuosité. Elles ne sont pas spectaculaires. Relâche remet en question les conventions de la danse classique et les prouesses physiques des interprètes, quarante ans avant le Judson Dance Theater et Parades and changes d’Anna Halprin qui fut censuré aux États-Unis parce que les interprètes se déshabillent et se rhabillent sur scène. Bien avant John Cage, Robert Rauschenberg et Merce Cunningham du Black Mountain College, les deux compères inventent le « happening », tout en se moquant de l’art (pompier) et des conventions théâtrales.

UN SPECTACLE DÉROUTANT ET TRÈS EN AVANCE SUR SON TEMPS

Relâche fera couler beaucoup d’encre, peut-être autant, si ce n’est plus que Le Sacre du printemps des Ballets russes. Dans le but de créer un événement, Jacques Hébertot et Rolf de Maré mettent en œuvre une véritable campagne de presse. À une ou deux exceptions près, les soutiens sont rares et les persifflages se répandent comme une traînée de poudre dans les journaux et les revues. Acerbes, les attaques ressemblent à celles qui furent portées contre les manifestations dadaïstes parisiennes organisées par Tristan Tzara et Francis Picabia quatre ans plus tôt : les journalistes n’y voient que des blagues de potaches, peu originales et très vulgaires... Pour Robert Dezarnaux du journal La Liberté, le Bal des Quat’z’Arts (bal costumé des étudiants de l’École des Beaux-Arts de Paris) fait « preuve de cent fois plus d’ingéniosité, d’imagination, de cocasserie (3)». Dans Comœdia, le célèbre critique André Levinson se moque de ce qu’il nomme un « théâtre à rebours » mal réglé et pas assez «burlesque (4)». Mais les attaques les plus blessantes viennent du compositeur Georges Auric qui compare la musique de Satie à un « néant laborieux », une « rapsodie nigaude (5)», tandis que Georges Pioch de Partisans lamine les «excès sempiternels d’une cacochymie qui ne se tient plus de joie (6)»…

Pour sa part, Picabia avait déjà livré une clé essentielle dans un article paru le soir de la générale : « Ce titre de Relâche exprime pour moi une trêve à toutes les absurdités prétentieuses du théâtre actuel, je ne parle pas du music-hall qui seul a gardé un côté vivant (7).» Malgré cela, ses intentions sont tournées en dérision par les critiques. Tandis que Jean Gandrey-Rety assure que Relâche « reprend un à un tous les poncifs du plus bas music-hall (8) », R. de Givrey assène, définitif : « On nous a présenté un numéro de music-hall, souvent inférieur à ce que nous avons vu déjà au Casino de Paris et aux Folies Bergère (9)».

Face à ses détracteurs, la riposte de Picabia est plutôt mesurée : il signe un seul article moqueur intitulé « Encore un péché mortel(10)», dans lequel il réfute l’accusation d’avoir inventé un spectacle « vide », « imbécile », « vaniteux ». Il affirme que Relâche s’adresse aux « êtres sensibles à la muette transparence, à l’expression impondérable de notre époque (11)».

GIRLS, GIRLS, GIRLS !

En 1924, en France, les revues du music-hall jouissent d’une grande aura. À une époque de plaisirs rapides et de distractions faciles, il n’est pas rare que l’on préfère aux ennuyeux mélodrames du théâtre classique l’exotisme et le rythme soutenu d’une trépidante revue « à grand spectacle » dans un cabaret dancing. Beaucoup de publications offrent aux lecteurs une chronique ou une rubrique consacrées à ces créations. Les journalistes apprécient les innovations techniques, les cadences de plus en plus rapides calquées sur celles du cinéma, et surtout les troupes de girls anglaises ou américaines qui dansent, boxent, font du trapèze et de l’escrime, etc. Les revues du Casino de Paris, du Moulin Rouge ou des Folies Bergère sont très prisées pour « la splendeur des décors, et les lumières, le charme des danses et la grâce des femmes (12) ». Même dans les publications éditées par Jacques Hébertot pour Rolf de Maré, les journalistes un peu émoustillés font l’apologie de ces bataillons de filles qui dansent en rythme. C’est dire à quel point les revues à grand spectacle ont pris la place des sketches humoristiques des cabarets de la Belle Époque, en imposant une nouvelle image de la femme, fine et sportive. Pourtant, avec leurs corps presque identiques, leurs gestes synchrones, les Tillers girls ne sont qu’un rouage au service de la mécanique chorégraphique. À l’instar de Gustave Fréjaville dans son étude intitulée Au Music-Hall, certains critiques s’interrogent sur cette évolution du show business. Fernand Léger est l’un des premiers à réagir à cette mode importée d’Angleterre et des États-Unis, qui prend son essor entre les deux guerres mondiales. En 1924, lors de sa conférence, « Le Spectacle. Lumière. Couleur. Image mobile. Objet-Spectacle (13) », il dénonce la vulgarité de « la course au toujours nouveau » des « super revues », allusion probable aux Folies Bergère et à leur troupe de femmes dénudées, également visées par le Comte Étienne de Beaumont dans le ballet Mercure de Picasso et Satie (14).

En effet, en embauchant les Tiller Girls, Paul Derval, le patron des Folies, est l’un des fers de lance de la nouvelle esthétique : en 1923, la revue En pleine folie multiplie les numéros exotiques et les nus affriolants, du « Pays du lotus d’or » jusqu’aux « Frivolités du Second Empire ». En 1924, la revue Cœurs en folie entraîne le public dans une course érotique toujours plus frénétique : Venise au XVIIIe siècle, La France du Directoire, l’Égypte des pharaons, l’Andalousie... Sponsorisé par une marque de joaillerie de luxe, le final de « La parade des bijoux » (illustration 1) combine numéros de danse et d’acrobatie exécutés par les Tiller girls.

La position de Picabia par rapport au music-hall de son temps est ambiguë : il aime Jeanne Bloch, Louise Balthy et Mistinguett qui, à l’instar d’Erik Satie, ont débuté leur carrière dans les cafés-concerts de Montmartre à la fin du XIXe siècle, mais il ne semble guère apprécier le rythme effréné des nouvelles revues, avec leur boys and girls stéréotypés qui enchaînent jusqu’à 50 tableaux. Sans doute est-ce pour cela que Relâche ne présente que deux tableaux, avec changement de costume à vue !

IRONIE DE (LA) RELÂCHE À L’ÈRE DU DIVERTISSEMENT

En exhibant une troupe ridicule – si ce n’est burlesque – d’hommes équilibristes, Picabia se moque peut-être des « Champs-Elysées boys », ces jeunes acteurs de cinéma qui gravitent autour du mécène des Ballets suédois (15). Mais, avec ce groupe de prétendants en uniforme noir et blanc contrastant avec la lumineuse Edith von Bonsdorff, il est plus probable qu’il fasse référence à Mistinguett et ses Casino boys. Jeanne Bourgeois est née en 1875 (quatre ans avant Picabia), elle incarne toujours, en 1924, le fantasme masculin de la femme libre, la femme « nature », la petite femme de Paris toujours prête à l’aventure… Picabia apprécie la gouaille de la Miss dont il fit le portrait vers 1909. Au Casino de Paris, à l’âge de 49 ans, elle triomphe dans Bonjour, Paris !, une revue en deux actes et quarante-cinq tableaux.

Avec leurs pantins acrobates tournant autour d’une femme éblouissante (qui n’est pas une garçonne) et leurs allusions musicales très sexuées (valse pour la femme, paillardises pour les hommes), Picabia et Satie ironisent sur les super revues à grand spectacle du music-hall. En tendant un miroir au public très élégant qui fréquente le théâtre des Champs Élysées, Relâche critique le show business et le culte des stars dans une société de plus en plus dominée par le spectacle et l’entertainment. Loin de l’exotisme de pacotille qui impose un changement de décor toutes les deux ou trois minutes, Relâche est pensé comme le simple passage du jour (avec un portique lumineux au premier acte) à la nuit (avec des enseignes lumineuses au deuxième acte)… Qui plus est, les airs mélancoliques ou graveleux et les strip-teases de la femme puis des hommes sont quasi symétriques d’un acte à l’autre, le scénario et la composition musicale étant également conçus en miroir (16).

PORTIQUE ART DÉCO ET MIROIRS AVEUGLANTS

Dans le journal Le Temps, Paul Souday, très agacé, conseille au public de se munir de lunettes bleues pour éviter d’être aveuglé (17)… Cet avertissement rappelle celui que Picabia a placardé dans les revues 391 et Le Mouvement accéléré : « Surtout n’oubliez pas les lunettes noires et de quoi vous boucher les oreilles ». Grâce au concours de Paz & Silva, célèbre entreprise d’éclairage public qui a contribué à transformer Paris en ville lumière entre les deux guerres, Picabia impose un décor somptueux, une sorte de portique Art Déco constitué de centaines de réflecteurs éblouissants. Selon Rosalind Krauss, qui y voit un acte de « terrorisme », « Relâche s’attaque très directement au public, le prend pour cible et l’absorbe dans sa lumière. Ce dernier se trouve aveuglé en même temps qu’éclairé (18) ». Certes, mais l’éclairage était indirect et son intensité modulable. Les spectateurs ne sont pas toujours soumis au même flux lumineux. Dans La Revue de Paris, Albert Flament évoque un « portique éblouissant ou doré (19) », et André Levinson précise que « ces changements d’éclairage ne tenaient pas compte des acteurs en scène (20)».

Ces variations lumineuses sont également majeures au deuxième acte : les maillots blancs des hommes étant éclairés par des projecteurs, Paul Souday ajoute qu’« on est encore aveuglé […] par des miroirs qui envoient au spectateur des rayons insoutenables à l’œil nu ». Cette fois, la gêne visuelle du public ne résulte plus du « mur » lumineux, mais des mouvements même des interprètes. Börlin se détache du groupe avec son « maillot à paillettes (21) ». Quant au décor, il est constitué d’inscriptions comminatoires, telles que « Aimez vous mieux les ballets de l’Opéra ? Pauvres malheureux », « Si cela ne vous plaît pas, vous êtes libres de foutre le camp », inscrites en lettres de feu sur un fond noir, à l’image des enseignes publicitaires dans la nuit parisienne.

INTERACTIONS ENTRE LA SCÈNE ET LA SALLE

Littéralement, Picabia en met plein la vue des amateurs de nouveautés clinquantes, de décors et de costumes tape-à-l’œil. Il pousse jusqu’au paroxysme, jusqu’à l’aveuglement, le désir de voir et d’être vu. Il met en crise la représentation et force le public décontenancé, à prendre ses distances par rapport à la fiction théâtrale. Le sceptique s’en amuse, tandis que celui qui souhaite encore se laisser prendre dans ce jeu d’illusions réagit par des quolibets et des cris. En abolissant le quatrième mur, celui qui sépare virtuellement les danseurs des spectateurs, Picabia conduit le public à réfléchir à sa condition de spectateur. Au début, Edith assise à l’orchestre, emprunte un praticable pour monter sur scène ; les hommes quittent leur place assise dans la salle, en abandonnant leurs pardessus qu’ils retrouveront au deuxième acte ; lors du dénouement, Edith von Bonsdorff qui secoue un mouchoir en guise de geste d’adieu, confie sa couronne de mariée à Kaj Smith qui la pose sur la tête d’une spectatrice… De telles libertés n’avaient probablement jamais été prises au théâtre des Champs-Élysées, où avaient pourtant déjà été présentés Le Sacre du printemps des Ballets russes, Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello et le théâtre Kamerny de Moscou… Picabia en est conscient, lui qui écrit : « Les spectateurs sont les acteurs des acteurs, les danseurs sont les spectateurs des spectateurs, ils dansent sur le cadran des montres de platine, d’or, d’agent, de cuivre, d’acier que les rastaquouères et les vicaires portent comme leurs décors (22) ». Pour renforcer cet effet de miroir, il est essentiel que les costumes ne soient pas exotiques : signées par le grand couturier Jacques Doucet, la robe et la cape d’Edith von Bonsdorff – ainsi que les queues-de-pie, les nœuds papillon et les chapeaux hauts de forme des hommes – sont à l’image du public chic et moderne du théâtre des Champs-Élysées.

CIBLES

Peu de temps avant l’ouverture de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes et l’illumination publicitaire de la tour Eiffel par la marque automobile Citroën, Picabia et Satie se moquent de l’emphase ostentatoire de leur époque. Dans leur spectacle, nulle parade finale au dynamisme percutant, nulle scène d’apothéose. Dans le scénario initial, Picabia avait simplement imaginé une « petite femme qui danse et chante une chanson » ! En fait, nous manquons d’informations sur le dénouement du ballet. Mais il semblerait qu’apparaissait sur le proscénium, après la chute du rideau, « un danseur grimé en rat (23) ». Comme dans une comptine enfantine, il fit deux petits tours et puis s’en alla… Il est possible d’y voir une charge contre la « danse classique » des petits rats (24) de l’Opéra de Paris, cette institution étant également visée par la question : « Aimez vous mieux les ballets de l’Opéra ? », inscrite sur l’enseigne lumineuse, au-dessus de la cible.

Il est évident que ces gags visuels, ces pantomimes, ainsi que les collages sonores allusifs du Maître d’Arcueil peuvent être vus comme des emprunts au café-concert des années 1890-1900. Pour le musicien, il s’agit d’un retour vers les cabarets de sa jeunesse, lorsqu’il composait des chansons populaires pour le satiriste Vincent Hyspa et signait la valse « Je te veux » pour la célèbre soprano Paulette Darty (25). De plus, Satie, qui a trouvé en Picabia « un magnifique collaborateur sain et vrai (26) », est encouragé à réaliser l’un de ses souhaits les plus chers : insérer de véritables silences dans une partition de ballet. Les notations d’Erik Satie le stipulent clairement : au premier acte, Edith von Bonsdorff exécute une « danse sans musique »… La chorégraphie ne conditionne plus la composition, et inversement, la musique ne dicte plus la danse.

IMPERFECTIONS DE LA MACHINE HUMAINE

Toujours prêt à faire sa propre publicité, Picabia agrémente ses articles sur Relâche de portraits mécaniques de Jean Börlin et de Rolf de Maré. Il s’agit d’un clin d’œil aux peintures dadaïstes, et, avant cela, aux portraits inspirés par des objets manufacturés qui furent publiés dans la revue 291, à New York. Consécutives à l’introduction d’objets ready made sur scène (des centaines d’ampoules électriques, un fauteuil roulant, une civière, une brouette, des seaux, une auto, et peut-être même une porte tournante (27)), les actions dansées et les pantomimes de Relâche semblent aussi grinçantes que les désignations qui ponctuaient les portraits mécaniques de 1915 : « Ici, c’est Stieglitz» (une chambre photographique au soufflet cassé, « Voilà Haviland » (une lampe sans prise). Pour Relâche, on pourrait dire, « Voilà la femme qui brille comme le décor électrique », « Voilà la danse de la porte tournante », « Voilà Picabia dans sa Citroën en panne » (l’artiste était venu saluer le public dans une 5 HP que l’on dût pousser sur scène)… Les effets de décalage et la rupture symbolique induits par cette réification, ou plutôt, devrait-on dire, cette alliance « hommes-femmes-objets », sont assez complexes et témoignent d’un mélange d’attraction et de répulsion envers cette transformation du monde et des rapports humains.

Au premier acte, la désynchronisation volontaire de la danse, de la musique et des projections lumineuses induit une impression de ratage ou d’incomplétude, à l’image des œuvres mécaniques de Picabia qui n’embrayent sur rien, ne sont pas reliées, et ne peuvent fonctionner. À l’instar de Jean Börlin, sorte de Fantômas (28) ridiculement recouvert de points blancs qui fait les pointes sur une roulette, la machine érotique tourne à vide, et se dépense en vain. Ce jeu des célibataires et de la Femme n’est pas sans rappeler le fonctionnement fantasmatique du Grand Verre, auquel certains historiens ont rapporté le scénario du ballet. Mais, pour qui pense l’histoire en termes de communauté d’esprits plutôt qu’en termes d’influence et de priorité, rien n’est moins surprenant. Des premiers tableaux mécaniques des années 1910, en passant par la couverture de la revue New York Dada (avril 1921), jusqu’au film Anémic cinéma (1926), les œuvres en attestent : comme Francis Picabia, Marcel Duchamp et Man Ray sont sensibles à « l’expression impondérable » de leur époque. Complices les trois avant-gardistes partagent un intérêt pour la culture populaire, tout autant que pour les arts dits « savants ». Pour eux, les objets industriels, la publicité, les slogans, les contrepèteries, mais aussi le music-hall, les foires et les parcs d’attraction constituent un vivier d’idées et de formes empruntées à la « vraie vie », et offrant un excellent contrepoids aux querelles des revues intellectuelles.

NOTES

(1) D’après les affiches du théâtre des Champs-Élysées, une treizième représentation eut lieu lors du gala de la Saint-Sylvestre, où Relâche accompagnait la revue Cinésketch.

(2) Wieland Mayr, « Entretien avec Erik Satie », Journal littéraire n° 24, 4 octobre 1924, p. 242.

(3) Robert Dezarnaux, La Liberté, 6 décembre 1924, p. 2.

(4) André Levinson, « Le spectacle », Comœdia, samedi 6 décembre 1924, p. 2.

(5) Georges Auric, « Relâche, les ballets suédois », Les Nouvelles littéraires, 13 décembre 1924.

(6) Georges Pioch, « Les Ballets suédois (théâtre des Champs-Élysées) », Partisans, janvier 1925, p. 10.

(7) Francis Picabia, « À propos de Relâche, ballet instantanéiste, interview de M. F. Picabia par Rolf de Maré », Comœdia, 27 novembre 1924, p. 4. Voir Francis Picabia, Écrits critiques, op. cit., p. 536-537.

(8) Jean Gandrey-Rety, « Relâche », Comœdia, samedi 6 décembre 1924, p. 2.

(9) R. de Givrey, « Relâche », Bonsoir, 7 décembre 1924, p. 4.

(10) Francis Picabia, « Encore un péché mortel », Paris-Journal, 19 décembre 1924, p. 1. Voir Francis Picabia, Écrits critiques, édition établie par Carole Boulbès, Paris, Mémoire du Livre, 2005, p. 546-548.

(11) Ibidem.

(12) Max Dorian, « Une enquête sur le Music-Hall », Paris Music-Hall n° 63, novembre 1923, p. 4.

(13) Fernand Léger, « Le Spectacle. Lumière. Couleur. Image mobile. Objet-Spectacle », Bulletin de L’Effort Moderne n° 7, juillet 1924, p. 4. Voir Fernand Léger, Fonctions de la peinture, Paris, Denoël Gonthier, 1965, p. 144.

(14) Voir Steve Moore Whiting, Satie the Bohemian. From Cabaret to Concert Hall [1999], New-York, Oxford University Press, 2002, p. 523.

(15) Rolf de Maré et Jacques Hébertot entretenaient d’excellentes relations avec des célébrités du cinéma américain telles que Gloria Swanson, Rudolph Valentino ou Douglas Fairbanks Jr. Voir Erik Naslund, Rolf de Maré, fondateur des Ballets suédois, collectionneur d’art, créateur de musée, Arles, Actes Sud, 2009, p. 371.

(16) À ce propos, voir Robert Orledge, Satie the Composer, Cambridge University Press, 1990, p. 179-184.

(17) Paul Souday, « Les Ballets suédois », Le Temps, 5 décembre 1924, p. 1.

(18) Rosalind Krauss, Passages, une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson (1977), Macula, 1997.

(19) Albert Flament, La Revue de Paris, « La quinzaine, tableaux de Paris », 1er janvier 1925, p. 196-200.

(20) André Levinson, « Le spectacle », op. cit

(21) Ibidem.

(22) Francis Picabia, « Les Ballets Suédois », Montparnasse n° 37, 1er décembre 1924. Voir Francis Picabia, Écrits critiques, op. cit., p. 545.

(23) Article non signé, « Théâtre des Champs-Élysées, première représentation de Relâche », Paris-Times, 6 décembre 1924.

(24) Cette métaphore animalière désigne encore aujourd’hui une jeune élève de l’école de danse de l’Opéra de Paris.

(25) Voir à ce propos Steve Moore Whiting, Satie the Bohemian. From Cabaret to Concert Hall, op. cit.

(26) Lettre à Madame Guérin, le 29 septembre 1924. Voir Erik Satie, Correspondance presque complète, réunie et présentée par Ornella Volta, Fayard, IMEC, 2000, p. 633-634

(27) La petite Citroën 5HP venait d’être présentée au Salon de l’Automobile. Aucun document ne confirme la présence sur scène de la porte articulée.

(28) Fantômas est le célèbre héros de la série de romans policiers populaires publiée à partir de 1911 par Pierre Souvestre et Marcel Allain. Incarnant le mal et le génie du crime, portant cagoule et collants noirs, le personnage fut adapté au cinéma par Louis Feuillade en 1913. Ce film à épisodes, ancêtres des séries, fut très apprécié dans les rangs des artistes et écrivains dadaïstes et des surréalistes.

Rechercher dans ce blog

lundi 3 avril 2017

dimanche 1 janvier 2017

picabia, les nus, les photos, la vie...

Francis Picabia, les nus, les photos, la vie... (1938-1949)

Article traduit en anglais et allemand dans le catalogue de l’exposition Picabia, fleurs de chair, fleurs d’âme, galerie Hauser & Wirth, Köln, Oktagon, 1997, ainsi qu’en portugais dans le catalogue Francis Picabia, Centre culturel du Bélem, Lisbonne, juin-août 1997.

« Inspirez vous de la vie, ne cherchez pas à peindre bien à peindre mal ; inventez en ne desséchant pas, par une saturation intellectuelle, le mystère qui existe, qui doit exister dans toute œuvre sincère ». Francis Picabia, 1922.

Plus qu'aucune autre, la peinture de Picabia est une source de mystères et de surprises renouvelées. Pour l'appréhender, bien des historiens se sont transformés en fins limiers. Comme Werner Spies pour les collages de Max Ernst, ils ont épluché des centaines de documents en quête de la dernière trouvaille. La liste de ces découvertes est longue : Picabia s'inspire de réclames américaines, de revues scientifiques, de fresques catalanes, de reproductions de livres d'art, des pages roses du dictionnaire Larousse, des écrits de Nietzsche (1) et toute dernière et sulfureuse révélation : Picabia copiait les photos des revues de charme (2) !

LE MODÈLE ET LA COPIE

Traqué, le peintre livre ses secrets jalousement gardés. Mais qu'aurait répondu Picabia à tous ceux qui crient au plagiat et stigmatisent une « méthode » bien peu créatrice ? Sans doute la même chose qu'au critique du Matin qui, en 1921, l'accusait de copier des turbines :

« Le peintre fait un choix puis imite son choix dont la déformation constitue l'Art » (3).

Formulée en pleine période dada, cette affirmation péremptoire n'est pas une boutade. Elle rappelle les deux moments essentiels de la création d'un ready-made par Marcel Duchamp : le choix puis l'appropriation (ajout d'un titre, d'une légende, mise en scène, etc.). Appliqué au domaine pictural, ce principe esthétique est décliné en trois temps : 1 ) choix des sources (par exemple la revue La Science et la Vie et ses reproductions d'épures d'ingénieur) -2 ) imitation, c'est à dire copie du modèle -3 ) déformation : Picabia ne vise pas la copie conforme. Entraîné, comme ses confrères, à copier les plâtres antiques ou les chefs d'œuvre du Louvre, l'ancien élève de l’École des arts décoratifs puis de l'atelier Cormon sait fort bien que la copie est toujours différente du modèle. En copiant et déformant les œuvres de Poussin, Delacroix affirmait son tempérament et la puissance de son imagination coloriste. En copiant les fresques de Michel-Ange au même titre qu'une turbine ou une photographie pornographique, Picabia affirmait sa profonde ironie (4).

Ce principe esthétique éclaire l'œuvre entière du peintre, de ses débuts post-impressionnistes où il « déformait » Sisley jusqu' à la période « abstraite » d' après guerre. Au cœur de ce « recyclage » documentaire, les Nus occupent une place singulière à cause de leurs sources grivoises et du contexte historique de leur création. Les problèmes en jeu sont complexes : confrontée à la photographie, à l'ère de la reproduction technique, que devient la peinture ? Comment ce réalisme s'inscrit-il dans une époque marquée par la montée des fascismes ?

LA REPRODUCTION TECHNIQUE

Entre 1938 et 1949, Picabia fait un choix plutôt osé : celui de peindre d'après les photographies de Paris Sex Appeal, Paris Magazine et Mon Paris. Dans ces revues de charme, des récits suggestifs (5) sont illustrés par des nus artistiques en noir et blanc (6). De temps à autres, des reproductions de tableaux d'Ingres, Manet ou Boucher légitiment le voyeurisme des revues auprès de leur public de connaisseurs. La nuance est importante : Picabia ne s'intéresse pas au sexe dans les revues pornographiques populaires mais aux publications érotiques sur papier glacé. Au moins deux années séparent généralement la publication du modèle de sa copie peinte, ce qui a probablement contribué à rendre la référence moins évidente pour les contemporains de l'artiste (7).

Pour peindre en couleur d'après des photographies en noir et blanc, le peintre doit se livrer à un exercice d'interprétation : les différentes valeurs de gris doivent être transformées en tons colorés. Pour contourner la difficulté et ne pas se perdre dans la représentation de chaque nuance de la chair, Picabia procède – le plus souvent – par aplats de couleur en fonction des zones d'ombres et de lumière de la photographie. Associée aux cernes noirs et aux couleurs complémentaires qui renforcent les contrastes, cette méthode produit un effet brutal. Tout à fait calculée, la simplification du modelé permet de peindre plus vite, avec une plus grande spontanéité.

Pour renforcer le côté mécanique de sa création (que saura apprécier un Andy Warhol), Picabia choisit presque toujours le même format : environ 105 x 75 cm. Pour des raisons de pénurie liée à la guerre, il peint sur du carton. Même si le peintre réalisa une centaine de nus et de paysages pour la galerie d’André Romanet à Alger, rien ne l'empêchait de changer de format. La « sérialisation » renforce la brutalité de la méthode et révèle à nouveau l'ironie profonde du peintre.

Picabia, le jouisseur n'est jamais l'esclave du réalisme : pour lui, comme pour Delacroix, la photographie n'est qu'un « conseil » qui ne doit jamais entraver l'imagination (8). La confrontation de la célèbre Femme à l'idole à son modèle photographique rend les transformations particulièrement amusantes : à la place de l'homme en blouse blanche soumis à Lucile Damour (9) qui lui tend sa poitrine, Picabia représente une immense idole primitive. Pudique, il diminue parfois la charge érotique de ses modèles en couvrant leur poitrine ou en faisant disparaître leur partenaire ! De ce point de vue, L'Étreinte qui montre un homme couché sur une femme qu'il enlace (tout habillé) est un tableau osé ! À l'instar de Paul Gauguin, Picabia tombe parfois dans un symbolisme assez limpide : des ajouts tels que le bull-dog, l'idole (ou le serpent dans Le Portrait de Josette Day) peuvent être interprétés comme des symboles goguenards de la bestialité, du vice ou de la jouissance physique.

Souvent, pour représenter plusieurs personnages sur une même toile, le « loustic » réalise une sorte de « collage pictural » à partir de plusieurs photographies. Les deux Baigneuses de 1941 sont issues de deux clichés parus dans Paris Sex Appeal : debout au premier plan, la blonde lève les bras vers son amie qui fait la planche un peu plus loin. Pour opérer cette synthèse dans les limites de son format sériel (105 x 75 cm), Picabia pratique le changement d'échelle : la blonde vue de dos est recadrée en plan américain. Pour dynamiser la peinture et produire un effet de proximité, le bras gauche du modèle est coupé.

Ce rétrécissement du champ visuel, qui supprime une partie du décor et valorise le premier plan, est une des techniques préférées de Picabia. Elle renforce l'effet d'intimité voyeuriste de l'ensemble. L'artiste modifie parfois l'expression des modèles ou les détails de leurs légers vêtements mais il respecte strictement les positions ainsi que l'éclairage des corps (10). Comme tous les peintres qui ont eu recours aux photos de nus artistiques depuis le milieu du XIXe siècle (11), Picabia s'intéresse surtout à la pose suggestive du modèle.

L'IMAGE DE LA VIE

« Ma peinture est de plus en plus l'image de ma vie mais une vie qui ne veut et ne peut regarder le monde dans ce qu'il a de cupide et monstrueux. Tout ce qui a été morale en art est mort. Heureusement, c'est le seul service que le cataclysme qui nous entoure a rendu. » (12)

Malgré ses ambiguïtés et ses mauvais jeux de mots sur le « jeune Maréchal Pétain » (alors octogénaire) dans L’Opinion de Cannes en mars 1941, Picabia s'intéresse peu à la politique et au cataclysme qu'elle provoque. Il peint et écrit énormément : lettres à Gabrielle Buffet, Germaine Everling, Gertrud Stein, Suzanne Romain... En souvenirs, en photos, ou bien en chair, les femmes restent sa principale préoccupation. À soixante et un ans, Francis épouse Olga, sa seconde femme. Quelques mois plus tard, en janvier 1940, il rencontre Suzanne Romain qui lui inspire poèmes, lettres, dessins et peintures. Même lorsqu'il fuit les menaces de bombardements et se réfugie dans la villa les Orangers à Juan les Pins ou dans l'auberge de Camassade à Tourrette-sur-Loup, Picabia semble plus obsédé par l'érotisme que par l'histoire en marche. En juin 1944, après le débarquement allié en Normandie alors qu'on en annonce un autre à Cannes, Picabia écrit sa première lettre d'amour à Suzanne Romain qui vient de quitter Camassade, escortée par son mari !

« Tout ce qui a été morale en art est mort ». Même si « Zon » (Suzanne Romain) fut incontestablement une muse pour Francis jusqu'à leur séparation en 1948, bien des tableaux de sa collection (dont La Femme à l'idole) trouvaient également leurs sources dans les revues de charme (13). Quant aux portraits que Picabia réalisa pour la galerie Pasteur, ils sont inspirés par d'étranges maîtresses : des clichés de modèles, strip-teaseuse ou prostituées. Le fossé qui sépare cette peinture des représentations de propagande pétainiste ou nazie doit être souligné : nul nationalisme, nul culte du héros, nulle thématique de la terre, de la famille (14) Picabia peint son propre plaisir :

« Ma peinture est une femme qui ne veut pas entendre parler de son mari pour faire l'amour » (15)

« Adultérins », ses nus ne se dissimulent pas derrière un prétexte mythologique, ils ne respectent pas les canons antiques. Directement dérivés du modèle photographique, ils jouent avec le voyeurisme du cliché érotique. Ces choix provocateurs ne sont pas sans évoquer un autre grand peintre à scandale : Gustave Courbet. Dès le milieu du XIXe siècle, cet apôtre du réalisme, peignait des « filles » et s'inspirait de photographies légères ou de nus « artistiques » ! Courbet remettait en cause le bon goût bourgeois des salons officiels en ayant recours à une photographie érotique pour peindre sa Femme au perroquet. Avec ses nus, ses portraits, ses paysages, Picabia fut accusé de retourner à la peinture pompier. La distance qui sépare le bon goût du mauvais goût est inframince !

Courbet peignit L'Origine du Monde et Paresse et Luxure pour Khalil-Bey, le riche amateur ottoman. Dans le même registre, pour un public assurément masculin, Picabia représenta Deux amies endormies et enlacées. La thématique des baigneuses revient également de façon obsessionnelle et fait l'objet d'étonnantes variations de facture : Picabia passe de nus léchés comme des Courbet à une représentation plus libre, brossée à grands coups de couleurs.

Même thématique érotique et goût du sens caché, même effets de style et de répétitions, même provocations et compromissions : à plus d'un siècle de distance, Picabia suivait sans doute consciemment le sillon creusé par son prédécesseur.

Revenant comme un leitmotiv, l'idée que l'art doit s'inspirer de la vie fut exprimée par Picabia dès 1922 pour défendre sa peinture d'Espagnoles ainsi que les tableaux dadaïstes refusés au Salon des Indépendants (16). Reprise et portée jusqu'à ses dernières limites par les avant-gardes de ce siècle, cette thématique vitaliste parcourait déjà les dernières années du XIXe. Elle était présente dans les écrits d'Octave Mirbeau, de Bernard Lazare et de la génération « naturiste ». Même Camille Pissarro, que Picabia rencontra en 1902, se fit l'ardent défenseur de l'alliance de l'art et de la vie, contre les écoles artistiques.

ABSTRACTIONS ET FIGURATIONS

À maintes reprises dans ses portraits, Picabia s'éloigne de l'idéalisation de la réalité et produit une sorte de caricature du réalisme. Peinture d'un vérisme cruel, radicalement différente des mères de la Patrie et de l'Effort dans la Joie que valorisait la propagande nazie, La Femme à la cigarette n'est autre qu'une garçonne éméchée, affalée sur une table de bistro devant un verre de vin ! Ces « sarcasmes figuratifs » ne se limitent pas aux années de guerre. Dès 1936, Picabia s'était essayé à la représentation de clowns tristes, d'Auguste et de Pierrot lunaire aux visages grimaçants. Pourtant la même année, il signait le manifeste du dimensionnisme de Sirato (17) pour la défense de l'avant-garde et des recherches abstraites !

Picabia est, par excellence, le peintre de la bivalence, du balancement entre figuration et abstraction. Son portrait d'un homme à l'air mélancolique en est un exemple. Non seulement ce réalisme populaire (qui étonne également dans une peinture telle que La Polonaise) n'a rien en commun avec les athlètes musclés d'Arno Brecker dont Cocteau vanta le charme (18), mais de surcroît, l'artiste s'est amusé à peindre une composition abstraite au revers du tableau ! (À moins que ce ne soit l'inverse...). Étrange bipolarité qui résonne comme un manifeste ou une provocation. Face : « réaliste », pile : « abstrait » ! Picabia accordait bien peu d'importance à ses étiquettes (19)!

Loin des canons classiques, les portraits géométriques de 1938 forment une sorte de synthèse : des visages réduits à quelques lignes de couleurs vives sont enchevêtrés dans une structure abstraite. Entre-temps, en 1937, l'exposition d'« art dégénéré » ouvre à Munich. En France, le retentissement est d'autant plus grand que des œuvres modernes de Van Gogh, Gauguin, Derain, Matisse, Picasso et Picabia sont directement menacées par la politique d'épuration des nazis. Dans la revue Beaux-Arts, les 13 et 20 août 1937, George Waldemar critique ouvertement Adolf Hitler et surtout Alfred Rosenberg, théoricien d'un art allemand qu'il prétend immuable, parce qu'héritier de l'art grec. Deux ans plus tard, le 31 mars, un article de la même revue indique que les musées allemands organisent une vente de tableaux modernes à Lucerne. Bien des œuvres expressionnistes et abstraites disparurent en Allemagne, dans les bûchers nazis. Picabia était directement concerné par ces destructions : à Paris, en 1943, ses œuvres furent jetées aux flammes en même temps que celles de Masson, Miró, Léger, Klee, Ernst... 500 à 600 œuvres flambaient dans un immense brasier sur la terrasse des Tuileries (20).

En 1945, Picabia se lance dans sa dernière période dite « abstraite » auprès d'Henri Goetz et surtout de Christine Boumeester. Il devient une sorte de maître à penser pour de jeunes peintres tels qu’Hartung, Wols ou Soulages. Il rejette violemment l'art géométrique qu'expose La galerie Denise René et rejoint Hans Arp dans sa défense du biomorphisme pictural. Éléments végétaux, points, mais aussi phallus, ses œuvres abstraites font la synthèse des préoccupations picturales du peintre :

« Tout ce que font les peintres surtout chez D. R est le glas de l'amour, l'amour de la vie, l'amour de l'amour » (21). Par opposition aux dogmes de la géométrie pure, Picabia puise à nouveau dans sa collection de revues de charme : L’Acrobate de 1949 s'inspire d'une gymnaste qui fait des exercices d’assouplissement, la tête entre les jambes ! Comme si le souvenir de sa liaison était encore vivace, Picabia peint également son Rêve de Suzanne : une brune allongée vue en raccourci, la tête relevée, la jambe au dessus du genou, le sexe offert (mais caché) (22) !

Une fois de plus, Picabia déjoue les classifications et les simplifications hâtives : dans son œuvre plusieurs formes de réalisme ou de non-figuration se côtoient. Dans une même période, plusieurs traitements stylistiques se mêlent. Cette « multiplicité intellectuelle, esthétique et stylistique » (23) a inspiré bien des artistes d'Alberola à Schnabel, de Dietman à Lebel.

(mars 1997)

NOTES

(1) Voir les recherches de William Camfield, Maria Lluïsa Borràs et Arnauld Pierre.

(2) Sara Cochran, « La peinture de Picabia pendant la seconde guerre mondiale », art press n° 222, mars 1997, p. 47-52.

(3) Francis Picabia, « L'œil cacodylate », Comœdia, 23 novembre 1921, p. 2.

(4) Voir Carole Boulbès, Les écrits esthétiques de Francis Picabia, entre révolution et réaction (1907-1953), thèse de doctorat soutenue à Paris I, en 1993, sous la direction de Gilbert Lascault.

(5) On note les signatures d'André Salmon et d'André Warnod.

(6) Photographies le plus souvent prises par des inconnus mais parfois – plus rarement – par Man Ray ou Kertész

(7) Est-ce parce qu'il connaissait leur origine que J. H. Levesque évoqua la sensualité des ces femmes « merveilleuses » alors que Max-Pol Fouchet jetait l'anathème sur « une peinture académique et bourgeoise » ?

(8) Dans Delacroix et la photographie, Jean Sagne évoque les épreuves photographiques de Durieu que Delacroix utilisa pour certaines esquisses préparatoires. Voir aussi The painter and the photograph de Van Deren Coke à propos des inspirations photographiques d'Ensor, Gauguin, Munch, Utrillo, Derain...

(9) « Lucile Damour et ses béguins », titre du récit d'Armand Cossinin qui évoque, comme les photos, une prostituée avec ses différents clients

(10) Ainsi, il ajoute une fenêtre à gauche dans le tableau Femmes au bull-dog mais ne tient pas compte des modifications que cela suppose au niveau du clair-obscur !

(11) Dans Art & photography, Aaron Scharf indique que la prolifération des nus artistiques débuta dès 1850 et que Courbet utilisait les clichés de Villeneuve.

(12) Lettre de Picabia à Gertrud Stein pendant l'été 1942, citée par Maria Lluïsa Borràs, Francis Picabia, Paris, Albin Michel, 1985.

(13) La Femme à la toque s'inspire de la photographie qui illustre le récit de « la Dame de Budapest » par Maurice Deboka, le Nu debout reprend une photographie paru en novembre 1935 dans Paris Magazine !

(14) Voir Hildegard Brenner, La politique artistique du national-socialisme, Maspero,1980, et Laurence Bertrand Dorléac, Histoire de l'art, Paris 1940-1944, Paris, éditions de la Sorbonne, 1986.

(15) Réponse de Picabia à une enquête sur « le réalisme socialiste » dans le supplément de la revue Preuves n° 29, juillet 1953

(16) Voir Francis Picabia, « Sur les bords de la Seine », Les Potins de Paris, 3 février 1922, p.1-2. Des deux tableaux refusés par Paul Signac, M... Pour celui qui regarde et La Veuve Joyeuse, le dernier présentait justement une photographie de l'artiste et sa reproduction dessinée. L'art, la vie, la photo : cette triade pratiquée et critiquée par Picabia fonde toute sa peinture.

(17) César Domela, Marcel Duchamp, Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp, Sonia et Robert Delaunay firent également partie des signataires.

(18) À partir d'un portrait photographique apparaissant sur la couverture d'un livre de Claude Farrère, Les Civilisés, Select collection, Flammarion, 1937 (1ère publication en 1921).

(19) Dans un entretien avec Colline paru dans Le Journal des Arts en novembre 1945, Picabia affirmait : « Toute peinture est abstraite puisqu'elle est par essence la transfiguration, la transmutation de la nature ».

(20) Voir Hildegard Brenner, op. cit. p. 239.

(21) Francis Picabia, Lettres à Christine, éditions Gérard Lebovici, 1988, p.107.

(22) Voir la « photo de plein air » parue dans Paris Magazine n° 49, septembre 1935.

(23) J. J. Lebel, catalogue de l'exposition Maquinas & Espanolas, IVAM, fondation Tapies, octobre 1995.

Inscription à :

Articles (Atom)

Articles les plus consultés

-

Francis Picabia, les nus, les photos, la vie... (1938-1949) Article traduit en anglais et allemand dans le catalogue de l’exposition Picab...

-

"Surréaliste et merveilleux jusqu'à un certain point...". Publié dans le catalogue de l'exposition L'homme merveilleux...

-

"Tetsumi Kudo, portrait de l’artiste dans la crise". Rétrospective à la Maison rouge, Paris. Publié dans Art press n° 331, févrie...

-

« La peinture dans le champ élargi », conférence, Le Plateau, Paris, 13 novembre 2003. En consultant le plan, on voit des formes géométri...

-

Wim Delvoye, Esquisse préparatoire pour D11 , 2007 "Monter/démonter, Wim Delvoye et l’art des cathédrale", publié dans L’Art de l’...

-

Publié dans Les mots de la pratique , dits et écrits d'artistes , tome 2, sous la direction de Christophe Viart, Le mot et le reste, 202...

-

Communication lors du symposium « Picasso, un poète qui a mal tourné », organisé par Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle), An...

-

«L'effet boomerang de la danse», article publié dans Art press n° 389, mai 2012, p. 59-65. La rencontre est improbable : ce printemps...

-

"Picabia et Picasso, la reproduction des monstres", conférence lors du colloque Rire avec les monstres, caricature, étrangeté et f...

-

Catalogue d'exposition Amitiés et Créativité collective , Marseille, Mucem, 2022 Œuvre collective initiée par le peintre et poète Fr...